La grue « danse pour faire société… comme nous ! »

Explorons avec le réalisateur Maxence Lamoureux comment les danses des grues ont inspiré de nombreuses cultures...

Explorons avec le réalisateur Maxence Lamoureux comment les danses des grues ont inspiré de nombreuses cultures...

Maxence Lamoureux est cinéaste animalier formé à l’IFFCAM, l’école de documentaire naturaliste de Ménigoute. Il est programmateur pour SalamandreTV et a réalisé plusieurs films, dont trois sur les grues.

Pendant le tournage de votre dernier film, La Danse de la grue, vous avez assisté aux parades de cet oiseau. Racontez-nous…

C’était début avril au lac de Hornborga, en Suède. Par chance, la neige est venue recouvrir le décor gris et piétiné de la saison. En filmant des moments disparates, je me suis demandé s’il y avait un ordre, une chorégraphie. Et j’ai ressenti comme une progression d’énergie. D’abord cou droit et bec pointé vers le ciel, elles font entendre un roucoulement très guttural, comme un appel. Puis, souvent, elles crient, s’agitent en bougeant la tête de haut en bas, battent des ailes et enfin sautent toujours plus haut. J’ai aussi été marqué par le fait qu’elles se figent dans des postures étranges. Je me souviens de deux grues tout près de moi qui se sont regardées dans le blanc des yeux pendant dix minutes, côte à côte : l’une droite, avec le cou tordu, l’autre ramassée sur elle-même.

Tout est fascinant chez les grues. Pourquoi un film sur leurs danses en particulier ?

Je suis tombé dans le monde des grues un peu par hasard. Avec Arnaud Devroute, on voulait faire un road movie animalier pour notre film de promotion à l’IFFCAM. Ainsi est né Des grenouilles sur le toit en 2011, où l’on a suivi la migration de la grue cendrée. Dans notre deuxième documentaire, Sans frontières, j’ai mis en parallèle sa migration et notre propre relation aux frontières. Mine de rien, je me suis attaché à cette espèce et, de fil en aiguille, j’ai découvert un univers parallèle : de nombreux peuples animistes, aux croyances liées à la nature, font des danses de la grue. Ces ethnies ne se connaissent pas, mais ont comme point commun cette relation à l’animal. J’ai eu alors envie d’explorer ce qui nous relie au-delà des différences.

Toutes les espèces dansent-elles ?

A priori, oui. On sait que partout où il y a des grues, on retrouve des danses inspirées d’elles. Du peuple aïnou au Japon, aux Batouas en Afrique, en passant par les Ostiaks de Sibérie ou encore les Premières Nations américaines, ces danses librement interprétées expriment ce que les humains ressentent et imaginent au contact de l’oiseau.

À quoi sert ce comportement ?

Les parades chez les oiseaux seraient là non seulement pour créer une relation dans le couple et s’harmoniser, mais aussi pour la coordination biologique. Chez les pigeons, par exemple, en l’absence de la cour du mâle, la femelle n’ovule pas. L’excitation qui accompagne les parades enclenche donc des réactions biologiques. Il y a fort à parier que c’est aussi le cas chez les grues. Mais ces oiseaux sociaux exécutent ces mouvements à toute saison, probablement pour renforcer les liens au fil des mois ou même sur plusieurs années.

Chez les humains, quelle est la fonction des danses inspirées de l’échassier ?

Elle est propre à chaque culture. En Corée du Sud, elle semble plutôt se rattacher au folklore. Exécutée avec de grands mouvements de jambes dans un costume blanc aux manches pendantes, c’est l’interprétation la plus jolie à mes yeux. J’ai rencontré en Anatolie les Alévis, un peuple qui intègre cette danse dans ses moments de culte. Femmes et hommes placés en alternance tournent lentement en rond. À la manière des oiseaux qui décrivent des cercles pour prendre de l’altitude dans les thermiques, eux s’élèvent d’un point de vue spirituel. Des chercheurs pensent qu’il y a même une origine commune entre cette danse et les pratiques soufies des derviches tourneurs. Pour les Alévis, tous les animaux sont sacrés, mais la grue a un statut à part. Chaque village possède son musicien, le dede, qui chante des poèmes consacrés à cet échassier accompagné d’un saz, un luth à manche long.

On découvre dans votre film que les Alévis ont hérité d’une tradition très ancienne...

À Göbekli Tepe, un vaste site archéologique sur le plateau anatolien, des mégalithes vieux d’environ 12 000 ans sont gravés d’animaux. Plusieurs stèles représentent des grues, mais elles ont étrangement des jambes de forme humaine, genoux vers l’avant. Vu que les autres représentations animalières sont correctes, l’hypothèse d’une erreur morphologique a été écartée. Dans la même région, les archéologues ont trouvé des ossements d’ailes de grues percés de manière à faire passer des lanières. On pense alors que des rituels ou des danses inspirées de la grue demoiselle ou de la grue archibaldi, une sous-espèce locale de la cendrée, étaient déjà pratiqués.

Pour La Danse de la grue, vous vous êtes associé à une chorégraphe. Dans quel but ?

J’avais besoin de quelqu’un pour réfléchir sur la danse. Fiona Le Goff s’est montrée partante pour créer une chorégraphie basée sur son observation de grues en parade et ses ressentis, qu’elle exécute avec Marine Gambardella. Puis, le film s’est mué en spectacle vivant. C’est parti d’un délire qui s’est concrétisé : durant plusieurs représentations, les danseuses ont performé devant l’écran en parallèle de la projection. Je rêve maintenant que ce film autoproduit soit développé en mode professionnel...

Est-ce que l’oiseau peut, comme une chorégraphe, créer librement des mouvements ?

On ne sait pas s’il existe une base héréditaire, mais un apprentissage se fait certainement au contact des parents, puis du groupe social. Les jeunes, qui ne se reproduisent qu’à 2 ou 3 ans, jouent beaucoup. Leurs mouvements font parfois penser à des parades qui se précisent avec le temps. Mais l’ambiguïté entre danse et jeu ne semble pas disparaître… Un jour de blizzard en Suède, j’ai observé des grues sauter en tous sens et se laisser emporter par les rafales. J’y ai vu du plaisir à être ensemble, à jouer comme des folles avec le vent. Après l’accouplement, elles s’amusent aussi à prendre des mottes d’herbe ou des cailloux et à les lancer en l’air. Cet oiseau sociable est très expressif et utilise beaucoup le langage corporel, en plus de ses vocalises. Il danse pour faire société... comme nous !

Cet article fait partie du dossier

L’appel des grues

-

Nature d’ici

Nature d’ici

Nature d’ici

Nature d’iciL’aube avec les grues au lac du Der

Abonnés -

Nature d’ici

Nature d’ici

Nature d’ici

Nature d’iciPas encore de V de la victoire pour les grues

Abonnés -

Nature d’ici

Nature d’ici

Nature d’ici

Nature d’iciLes 15 espèces de grues dans le monde

Abonnés -

Nature d’ici

Nature d’ici

Nature d’ici

Nature d’ici3 choses à savoir sur les grues cendrées

Abonnés -

Nature d’ici

Nature d’ici

Nature d’ici

Nature d’iciLa grue « danse pour faire société… comme nous ! »

Abonnés -

Dossiers

Dossiers

Dossiers

DossiersDu nid au ciel, les premiers mois périlleux des bébés grues

Abonnés -

Julien Perrot

Julien Perrot

Julien Perrot

Julien PerrotMerci les voyageuses

Cet article est extrait de la Revue Salamandre

Catégorie

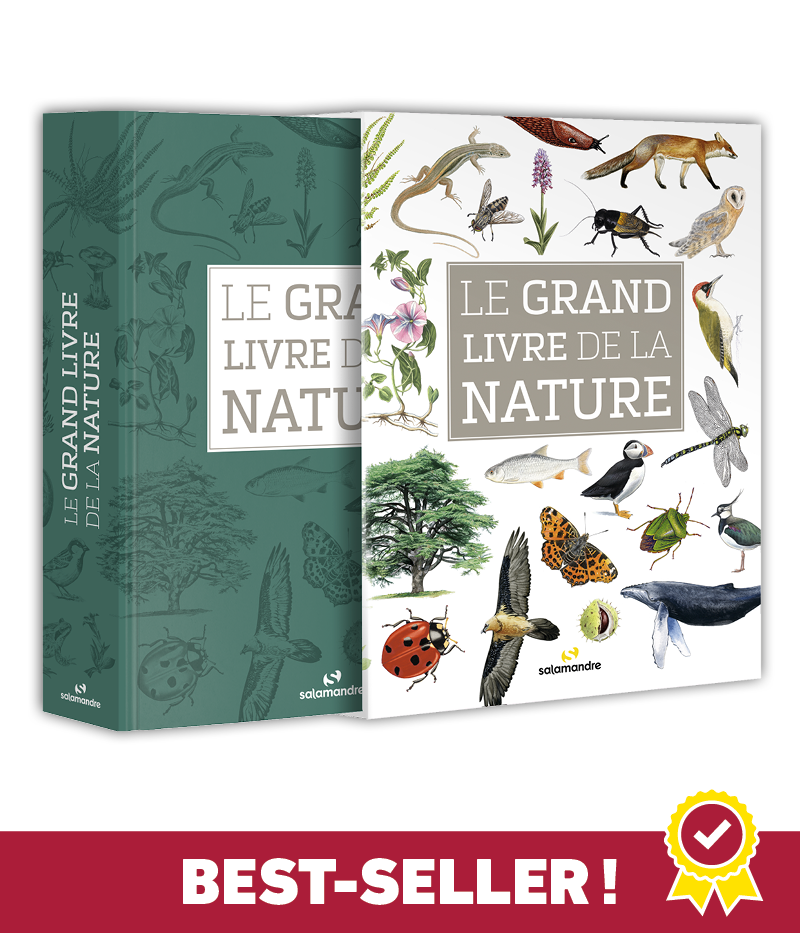

Ces produits pourraient vous intéresser

Poursuivez votre découverte

La Salamandre, c’est des revues pour toute la famille

Plongez au coeur d'une nature insolite près de chez vous

Donnez envie aux enfants d'explorer et de protéger la nature

Faites découvrir aux petits la nature de manière ludique

merci de ne pas les utiliser sans l'accord de l'auteur