Dans les abysses : on plonge avec une étrange crevette (épisode 1)

Plonger dans les abysses, c’est voyager dans un monde méconnu: le règne de la chimiosynthèse, des crevettes translucides et du calmar rouge. Mais à quelques milliers de mètres sous la surface, des métaux rares attisent la convoitise de l’industrie minière, au risque de causer des dommages irréparables. Enquête.

Plonger dans les abysses, c’est voyager dans un monde méconnu: le règne de la chimiosynthèse, des crevettes translucides et du calmar rouge. Mais à quelques milliers de mètres sous la surface, des métaux rares attisent la convoitise de l’industrie minière, au risque de causer des dommages irréparables. Enquête.

Pour tenter de percer les secrets des abysses, rendons-nous à la pointe du Diable, sur les hauteurs de la rade de Brest, en Bretagne, au siège de l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (Ifremer). C’est ici que des chercheurs essaient d’éclairer le fonctionnement de ces milieux obscurs. Au laboratoire Biologie et écologie des écosystèmes marins profonds (BEEP), plus précisément. Avant d’entrer dans le vif du sujet, plongeons dans la sémantique pour comprendre la faune des grands fonds. Son fonctionnement repose sur les apports détritiques, cette matière organique appelée neige marine qui descend de la surface. Mais aussi sur la chimiosynthèse, le mécanisme qui a précédé l’apparition de la photosynthèse, et qui assure la vie en l’absence de lumière.

À lire aussi l'épisode 2 : Dans les abysses, une lutte sans pitié pour les nodules

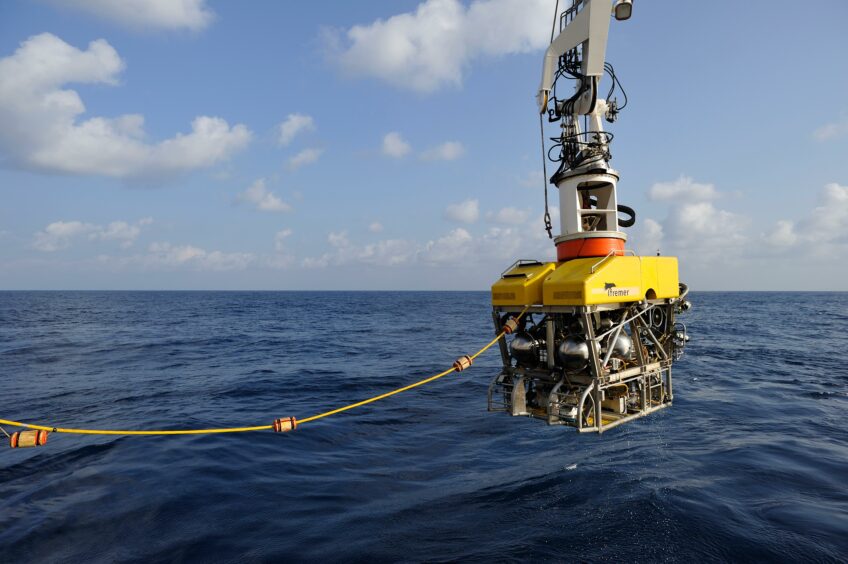

Car les milieux qui nous intéressent sont situés entre 200 et 6 000 m de profondeur et ne connaissent pas les rayons du soleil. Et sans lumière, pas de flore ni de photosynthèse, pas d’algues ni de végétaux. Ici, il n’est donc question que de faune ! Ce préambule effectué, tentons une plongée plus technique pour comprendre l’influence des outils sur les résultats de recherche. « À l’époque, on pensait qu’il n’y avait rien, on utilisait des bennes ou la drague pour étudier les grands fonds, explique Julie Tourolle, ingénieure derecherche en écologie marine, spécialiste en cartographie des habitats vulnérables, comme les coraux d’eau froide du golfe de Gascogne. Aujourd’hui, on utilise des robots sous-marins qui nous transmettent des photos et des vidéos. C’est moins destructeur pour les milieux.»

Oasis de vie

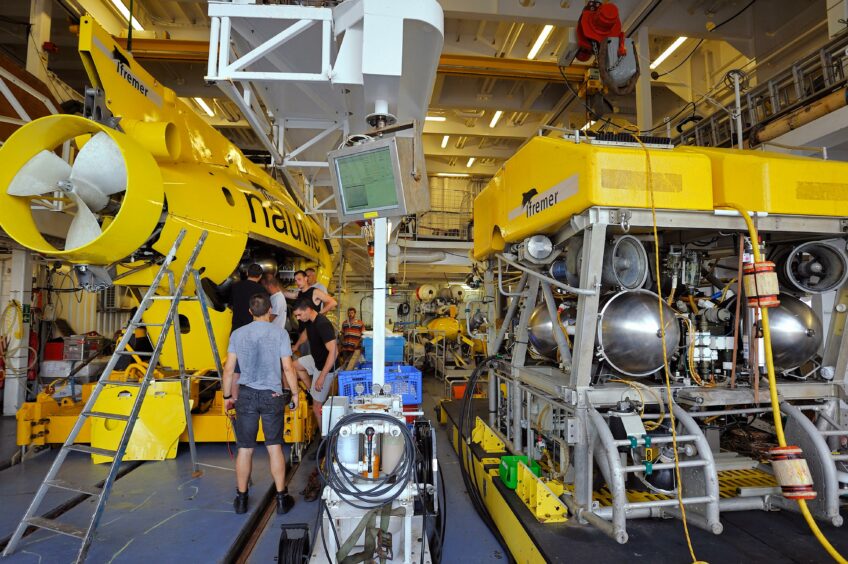

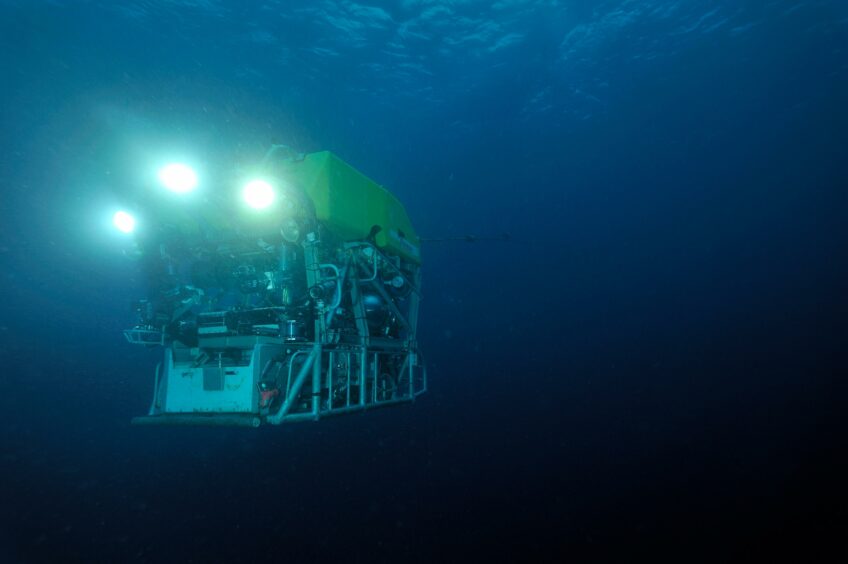

La flotte océanographique française est ainsi composée de fabuleux engins, comme Ulyx et Victor 6000, deux véhicules sous-marins téléguidés depuis la surface et conçus pour de longues plongées. Auxquels s’ajoute le Nautile, un sous-marin pour un équipage de trois personnes, capable de descendre à 6 000 m. Et encore des bases statiques, telle Marley, positionnée dans le golfe de Gascogne, à -780 m, dans une zone de pêche. Cet observatoire autonome a été conçu pour récupérer des données environnementales et générer quinze minutes d’images par jour.

Les observations et les prélèvements récoltés par ces appareils nous permettent cette fois-ci de plonger dans le quotidien des spécialistes des fonds marins. À l’échelle mondiale, on en compte un peu plus de 300, regroupés au sein de la Deep-Sea Biology Society, une organisation créée dans les années 1970, alors que les découvertes effectuées dans les sources hydrothermales des grandes profondeurs commencent à bousculer les sciences biologiques.

Pierre Methou, chercheur au BEEP, travaille justement sur ces sites hydrothermaux, l’un des terrains de prospection de l’industrie minière. Les fluides sulfurés qui s’échappent du sous-sol de l’océan sont notamment très riches en zinc et en cuivre, deux métaux stratégiques. En 2017 et 2020, des entreprises japonaises et chinoises ont testé des collecteurs sur des gisements de sulfures hydrothermaux dans leur zone économique exclusive (>encadré : La Zone).

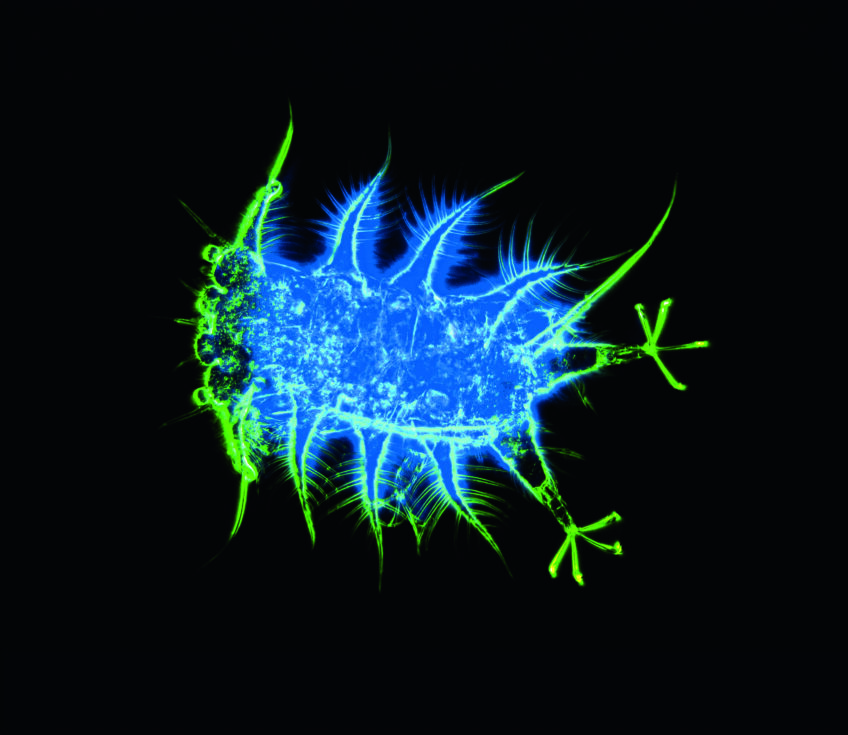

Au large de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, un projet du même genre, lancé en 2011, s’est achevé en fiasco financier, notamment grâce à la mobilisation d’ONG qui ont poussé les investisseurs à se retirer. Car ces projets miniers – encore plus massifs dans d’autres régions des abysses, nous le verrons – menacent la fragile faune hydrothermale, étudiée par Pierre Methou. En sa compagnie à Brest, depuis la salle de stockage des échantillons étudiés, on entre dans le monde fascinant de Rimicaris exoculata, une crevette identifiée en 1986 par des chercheurs embarqués à bord d’un petit sous-marin, par 3 600 m de fond. Sa particularité : elle vit en essaim de milliers de congénères, au niveau des sources hydrothermales profondes de la ride médio-atlantique.

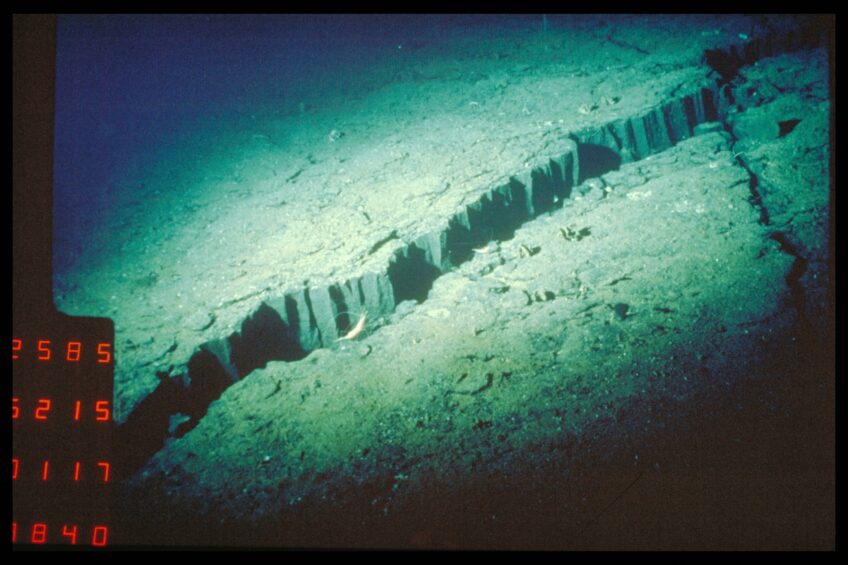

Les fissures de l’océan

Ces écosystèmes, que l’on peut comparer aux geysers d’Islande, sont connus pour être des oasis de vie intense. Au niveau des zones d’activité sismique, l’eau s’infiltre dans les fissures générées par la tectonique des plaques et se réchauffe au contact de la croûte terrestre, où il fait 300 °C. Elle se transforme alors en gaz qui remonte sous pression en formant des cheminées, dont sort un fluide qui ne contient plus d’oxygène, mais de l’hydrogène pur et sulfuré, du fer ferreux et parfois du méthane. En résulte un impressionnant bouillonnement chimique dans une eau froide et très oxygénée. Cela lessive les roches et favorise le développement de nombreuses bactéries et archées, des microorganismes unicellulaires connus pour habiter des milieux extrêmes.

Le miracle de la chimiosynthèse

Les bactéries permettent à Rimicaris exoculata de vivre ici. Cela se voit à sa tête, très enflée, très longue, qui lui donne un peu une allure de hamster : dans ses joues, que les scientifiques ont analysées en laboratoire, se trouvent des filaments microbiens où s’installent nombre de ces organismes, avec lesquels elle vit en symbiose. Rimicaris exoculata se nourrit des sucres, lipides et protéines produits par ses symbiontes – les bactéries qui ont besoin d’elle pour vivre et se développer – à partir des composés chimiques présents dans les fumées venant de la roche en fusion. C’est le fameux procédé de chimiosynthèse, auquel on doit, au passage, l’apparition de la vie sur Terre. Ainsi, 70 % de la nutrition de cette crevette des abysses provient de ses bajoues !

Pierre Methou cherche à saisir la stratégie évolutive de Rimicaris exoculata. En la comparant avec d’autres spécimens qui ne partagent pas ses caractéristiques, telles Rimicaris cambonae ou Rimicaris loihi, il se demande pourquoi elle a développé ce procédé symbiotique et comment elle se reproduit. On sait que les larves, une fois sorties de l’oeuf précieusement protégé entre les pattes des femelles, partent de l’essaim pour rejoindre un autre site hydrothermal actif et reprendre leur cycle de vie… Mais où se situent ces autres sources ? Dans l’étude des grands fonds, de nombreuses découvertes restent à faire.

Pour Pierre-Marie Sarradin, chercheur en chimie et responsable du laboratoire Environnement profond,« on ne peut plus affirmer que l’on connaît moins les fonds marins que la surface de la Lune, mais il est vrai qu’on ne documente actuellement que 20 % de ce qui se passe en dessous de 200 m de profondeur. » Si les satellites offrent un aperçu large des chaînes dorsales, il n’existe pas de cartographie précise de la totalité des abysses. Certains navires, équipés de sondeurs acoustiques, scrutent le lit marin, offrant des bandes de photos qu’il faut ensuite assembler une à une… mais cela reste bien incomplet.

“on ne documente actuellement que 20 % de ce qui se passe en dessous de 200 m de profondeur.

„

On sait en revanche avec certitude qu’elles forment une mosaïque d’habitats où vit une grande diversité d’espèces. « La morphologie du fond des océans, c’est comme la surface terrestre : il y a des montagnes, des fosses, des plaines… Des écosystèmes différents qui ont tous leurs spécificités selon les apports nutritifs, la profondeur, les ressources anthropiques, la pêche, les minéraux, etc.», explique Karine Olu Le Roy, chercheuse spécialiste des monts sous-marins.

Les plaines abyssales, sur lesquelles travaille Leanick Menot, expert en écologie benthique, occupent 80 % du fond de l’océan. La faune y est de petite taille, de faible abondance, mais d’une diversité très élevée : «Il y a peu de variations de températures, d’apport de nourriture, de ressources… un contexte théoriquement peu propice à la diversité, et pourtant 90 % des espèces que l’on prélève n’ont jamais été décrites auparavant ! » La plupart sont tellement rares que l’étude de leurs populations est compliquée. De multiples questions restent en suspens concernant leur reproduction, et notamment leur comportement larvaire, leur taux de croissance ou leur longévité…

Gros hic, l’étude du vivant profond est fortement dépendante des financements liés à la signature de contrats d’exploration des nodules. Les nodules ? Le monde des profondeurs pourrait bien basculer à cause de l’appétit du capitalisme extractiviste pour ces étrangetés. Ces concrétions de minéraux de la taille d’une boule de pétanque représentent l’aboutissement d’un fantastique processus géologique.

Autour d’un noyau, une dent de requin par exemple, des minerais s’accumulent au rythme de quelques centimètres par million d’années. Quand ces nodules sont ensevelis, ils ne peuvent plus croître. Leur présence se concentre donc au milieu de l’océan, sur des plaines et des collines abyssales, dans des zones où les apports sédimentaires sont plus rares. Sur ces immenses étendues presque nues, ils sont le seul abri pour la faune locale. Les nodules servent généralement de support aux anémones, aux éponges, aux gorgones et aux coraux noirs.

Mais les milliers de siècles nécessaires à la formation de ces concrétions pourraient être balayés d’un claquement de doigts par l’appétit industriel...

> Dans l'épisode 2 de cette enquête disponible sur notre site, nous vous racontons comment des ONG et activistes luttent contre les multinationales et les Etats qui veulent extraire ces nodules des abysses...

Cet article est extrait de la Revue Salamandre

Catégorie

Ces produits pourraient vous intéresser

Poursuivez votre découverte

La Salamandre, c’est des revues pour toute la famille

Plongez au coeur d'une nature insolite près de chez vous

Donnez envie aux enfants d'explorer et de protéger la nature

Faites découvrir aux petits la nature de manière ludique

merci de ne pas les utiliser sans l'accord de l'auteur