Les orchidées dépendent de champignons pour leur survie

Si les orchidées savent séduire les insectes, elles nouent aussi des associations remarquables autour de leurs racines. Ces liens essentiels à leur survie dépendent de champignons spécifiques. Biologiste tout terrain et vulgarisateur passionné, Marc-André Selosse explore le sol pour mieux comprendre ces phénomènes.

Si les orchidées savent séduire les insectes, elles nouent aussi des associations remarquables autour de leurs racines. Ces liens essentiels à leur survie dépendent de champignons spécifiques. Biologiste tout terrain et vulgarisateur passionné, Marc-André Selosse explore le sol pour mieux comprendre ces phénomènes.

Quels liens les orchidées entretiennent-elles avec les champignons ?

Comme 90 % des plantes, elles s’associent avec eux. Elles les nourrissent en carbone et, en échange, les champignons explorent un grand volume de sol pour capter des ressources et fournir à la plante de l’eau et des sels minéraux. Cette association ancestrale est appelée mycorhize. Il y a 400 millions d’années, les fossiles de plantes présentaient des tiges souterraines et étaient déjà liés à des champignons. Cette association nutritive est ensuite passée dans les racines au cours de l’évolution. Elle protège aussi les racines contre les substances toxiques et les pathogènes du sol.

En quoi cette symbiose est-elle particulière chez les orchidées ?

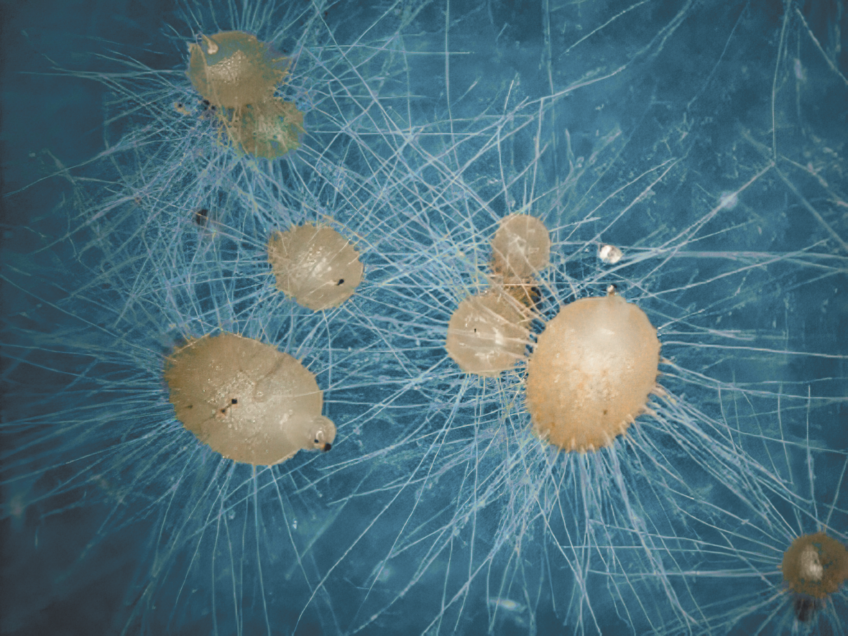

Les graines des orchidées sont minuscules et dépourvues de réserves, mais elles ont une stratégie. Elles sont associées à des champignons spécifiques qu’on appelle les rhizoctonias. Entre le stade de la graine et celui de la plantule, l’orchidée germe sous la forme d’un organisme intermédiaire appelé protocorme qui est incapable de réaliser la photosynthèse. Durant ce développement, les fameux champignons rhizoctonias pénètrent dans les cellules racinaires et forment de petites pelotes de filaments microscopiques étroits dans les cellules, sans les tuer. Ils apportent de l’eau, des sels minéraux, mais aussi… des sucres. Voilà la spécificité. Car habituellement, c’est la plante qui fournit le sucre – produit par la photosynthèse – au champignon et non l’inverse. Par la suite, lorsque l’orchidée devient mature, le champignon va reprendre son rôle classique et ne plus fournir de sucre. Il sera alors largement remboursé de son investissement. L’orchidée est donc absolument dépendante des champignons pour germer.

Comment la minuscule graine d’orchidée se retrouve-t-elle en contact avec ces champignons ?

La probabilité pour qu’une graine s’implante à un endroit où il y a un champignon spécifique est faible. L’orchidée produit donc beaucoup de graines pour augmenter les chances de rencontre. Le pollen est déplacé par les pollinisateurs qui embarquent de gros groupes de grains et permet de féconder un grand nombre d’ovules. Darwin notait que les petits-enfants d’un seul pied de Cephalanthera longifolia qui produit 6 000 graines par fleur pouvaient potentiellement couvrir l’île d’Anglesey, au pays de Galles, d’une surface de 676 km2… si toutes les graines germaient avec succès. Car seules certaines trouvent un champignon. Les graines d’orchidées germent autour des spécimens adultes et aléatoirement ailleurs où il y a ces champignons symbiotiques.

En revanche, ces derniers n’ont pas besoin de ces plantes pour vivre. Ils savent aussi coloniser les racines d’autres familles de végétaux, même si cela reste encore mal connu, et ils s’y nourrissent sans doute aussi.

Cette association mycorhizienne est-elle possible pour les orchidées qui ne poussent pas sur le sol ?

Contrairement aux idées reçues, les orchidées qui utilisent d’autres plantes comme support – on les appelle épiphytes – sont également associées à des champignons rhizoctonias. Nos travaux sur l’île de la Réunion l’ont bien montré. Ces orchidées vivent souvent sous les tropiques, sur l’écorce d’arbres humides et couverts de mousses. L’écorce et sa parure sont un milieu de vie tout à fait adapté pour un champignon. Sous nos latitudes, les orchidées qui peuvent être caractérisées comme épiphytes, telle la malaxis des marais, sont aussi associées à des mycorhizes. Ces orchidées ont sur leur racine une assise de cellules mortes dont la paroi, particulièrement riche en cellulose, capte l’eau. La face accrochée au support végétal abrite leurs champignons alliés.

La majorité des très nombreuses orchidées exotiques sont épiphytes, est-ce une meilleure stratégie ?

Une riche diversité d’espèces illustre une grande capacité à s’adapter à un milieu varié. Les arbres étaient peu colonisés par d’autres plantes, les orchidées en ont profité. Elles ont investi cette niche écologique bien plus diversifiée que le sol et se sont adaptées à chaque condition particulière liée à la taille, l’exposition et la hauteur des branches. Mais il ne faut pas uniquement regarder le nombre d’espèces pour parler de succès évolutif. La diversité génétique au sein d’une espèce compte aussi, or beaucoup d’orchidées ne sont représentées que par un petit nombre d’individus. À l’inverse, là où la variété d’espèces est plus faible, elles existent parfois en grand nombre. La structuration de la biodiversité est juste différente, au sein ou entre les espèces.

Certaines orchidées sont dépourvues de chlorophylle, donc incapables de récompenser les champignons avec du sucre. Que se passe-t-il ?

Oui, c’est le cas d’orchidées vivant dans des milieux sombres comme les forêts. Elles ont opté pour d’autres stratégies. En 1899, Noël Bernard découvre pour la première fois des champignons dans une tige de néottie nid d’oiseau, dans la forêt de Fontainebleau. Il met ainsi en lumière les associations mycorhiziennes des orchidées, mais sur une espèce particulière, puisqu’elle est non chlorophyllienne. En l’étudiant à mon tour, un siècle plus tard, je me suis aperçu qu’elle est associée à des champignons particuliers qui ne sont pas les rhizoctonias habituels. Au voisinage des racines de la néottie, le mycélium est aussi associé aux arbres voisins. C’est le même champignon qui est lié à ces deux organismes différents. Le carbone passe de l’arbre au champignon, puis à l’orchidée. Ces dernières ont changé de champignons au cours de l’évolution, car les rhizoctonias ne semblent pas capables de subvenir à la croissance d’un pied d’orchidée non chlorophyllienne au-delà de la germination. Mais ce phénomène existe aussi chez des espèces faiblement chlorophylliennes, dotées de petites feuilles, comme certaines limodores, céphalanthères ou épipactis. Elles sont capables de pratiquer un peu de photosynthèse, mais elles compensent ce déficit en consommant littéralement les champignons mycorhiziens qu’elles partagent avec les arbres voisins.

Reste-t-il beaucoup à apprendre sur les orchidées ?

De nombreuses études se sont penchées sur leurs associations fongiques, c’est-à-dire avec les champignons, et leur reproduction. Mais si la recherche s’est toujours beaucoup intéressée à ces plantes, on ne sait toujours pas bien comment transférer efficacement des populations condamnées ni comment soutenir les effectifs de populations en danger. On ne sait pas non plus pourquoi certaines espèces comme le liparis de Loesel sont en déclin, par exemple… Alors oui, les orchidées ont encore des secrets !

Marc-André Selosse : Mycologue et botaniste, il est professeur du Muséum national d’histoire naturelle de Paris. Il travaille en particulier sur les symbioses mycorhiziennes qui unissent des champignons du sol aux racines des plantes.

Cet article fait partie du dossier

Amours d’orchidées

-

Nature d’ici

Nature d’ici

Nature d’ici

Nature d’ici« Les orchidées sont menacées »

Abonnés -

Nature d’ici

Nature d’ici

Nature d’ici

Nature d’iciChez les orchidées, un labelle de qualité

Abonnés -

Nature d’ici

Nature d’ici

Nature d’ici

Nature d’iciLe sabot de Vénus : botte secrète des forêts

Abonnés -

Nature d’ici

Nature d’ici

Nature d’ici

Nature d’ici3 choses à savoir sur les mystérieuses orchidées

-

Nature d’ici

Nature d’ici

Nature d’ici

Nature d’iciLes orchidées dépendent de champignons pour leur survie

Abonnés -

Nature d’ici

Nature d’ici

Nature d’ici

Nature d’iciUne journée avec des mordus d’orchidées

Abonnés -

Nature d’ici

Nature d’ici

Nature d’ici

Nature d’iciDécouvrez les incroyables tactiques de séductions de 7 orchidées

Abonnés

Cet article est extrait de la Revue Salamandre

Catégorie

Ces produits pourraient vous intéresser

Poursuivez votre découverte

La Salamandre, c’est des revues pour toute la famille

Plongez au coeur d'une nature insolite près de chez vous

Donnez envie aux enfants d'explorer et de protéger la nature

Faites découvrir aux petits la nature de manière ludique

merci de ne pas les utiliser sans l'accord de l'auteur