Laurent Ballesta : «Le temps est un luxe en plongée»

Depuis trente ans, Laurent Ballesta explore les profondeurs et repousse les limites techniques de la plongée sous-marine. Des aventures au service de son âme de photographe naturaliste, loin d’une quête de performance sportive. Entretien.

Depuis trente ans, Laurent Ballesta explore les profondeurs et repousse les limites techniques de la plongée sous-marine. Des aventures au service de son âme de photographe naturaliste, loin d’une quête de performance sportive. Entretien.

Depuis les locaux de la société Andromède Océanologie de Laurent Ballesta, à proximité de Montpellier, on peut apercevoir le large, face aux plages de Carnon. Un peu du monde marin figure aussi dans les ouvrages de biologie à la couverture bleue qui s’accordent à la couleur des murs. De nombreux trophées et récompenses s’accumulent sur une étagère. Au sein d’une vitrine, des reliques d’appareils et objectifs photo n’ayant pas résisté aux conditions extrêmes des profondeurs. Plus loin, une équipe studieuse d’où émerge enfin l’explorateur aux yeux azur, prêt pour un long entretien, les deux pieds sur terre.

Est-ce sur ces plages méditerranéennes qu’est née votre passion pour l’exploration sous-marine ?

En partie, oui. Quand j’étais petit, il n’y avait pas Internet ni les réseaux sociaux, mais je regardais les films du commandant Cousteau le dimanche soir à la télé. À l’époque, ces images tenaient de la science-fiction, j’étais fasciné. J’avais beaucoup de temps libre sur ces plages de sable alors je jouais avec mon petit frère à m’imaginer explorateur. Par la suite, la limite est floue entre le moment où je jouais et celui où c’est devenu mon métier. Alors bien sûr, il y a quand même eu des moments clés, comme mes premiers pas dans un club de plongée à 13 ans, après des années à tanner mes parents.

Après toutes ces années de pratique, vous sentez-vous vraiment à l’aise dans l’eau, un élément peu propice à la vie humaine ?

J’aurais pu vite m’y sentir à l’aise en me contentant de faire ce qu’on me disait. Sauf que j’ai toujours eu un goût pour les choses inconnues et inédites qui m’obligeaient à aller vers les limites. Mais c’est par attrait pour ce qui s’y trouve et non par envie de défier la mort ou de vivre des sensations fortes. Ce n’est pas mon truc de courir après les plus beaux endroits de plongée du monde. Comme ces sites sont déjà connus, ça ne m’intéresse guère. Ce n’est pas pour rien si en trente-cinq ans de carrière je ne suis jamais allé aux Maldives, malgré les nombreuses propositions…

Vous avez rapidement photographié les milieux marins à une époque où la technique était encore peu aboutie, d’où est venue cette envie ?

Quand j’ai commencé la plongée, j’ai arrêté tout ce que je faisais d’autre. Le sport, le dessin, la peinture... Je voulais être dans l’eau. Un jour, j’ai enfin eu accès au Graal, le très prisé appareil photo du club. J’ai commencé à faire une ou deux images, sans cellule d’exposition pour mesurer la lumière, tout au pif… la Préhistoire, quoi ! Mais c’était magique, avec un espace d’expression idéal : les fonds marins comme univers, la plongée pour l’aventure et la photo pour la dimension artistique. C’est devenu une obsession, il fallait que j’aille faire des images sous-marines. Enfant, j’avais l’impression que le commandant Cousteau et son équipe étaient les plus grands scientifiques, alors j’ai fait des études dans le domaine de la biologie marine plutôt que les beaux-arts. Il m’aura fallu vingt ans pour comprendre que l’homme au bonnet rouge et sa bande étaient aussi des artistes dans l’âme.

Biologiste, photographe... Comment vous définiriez-vous ?

Plutôt naturaliste, c’est-à-dire un biologiste de terrain. On peut être scientifique sans mettre un pied dehors, alors que le naturaliste a un côté presque illustrateur qui décrit le milieu. On peut être un explorateur à la Mike Horn et ne jamais ramener la moindre description ou témoignage touchant sur la nature. Je suis admiratif des gens qui écrivent bien. Pour moi, l’art majeur c’est l’écriture.

Quelles plongées vous ont particulièrement marqué ?

L’approche du coelacanthe, bien sûr. Ce poisson préhistorique des profondeurs n’avait jamais été photographié vivant auparavant par un être humain. Il n’était connu jusqu’alors uniquement d’images prises par des sousmarins télécommandés et de cadavres dans des filets de pêche. Que d’efforts pour arriver à cette rencontre ! Entre la découverte du lieu de vie du poisson mythique au large de l’Afrique du Sud, dans les années 2000, et l’expédition où j’ai pu le photographier avec mon équipe, une décennie s’est écoulée. À l’époque, on faisait des plongées profondes avec des copains, mais ça nous faisait tellement peur qu’on attendait des conditions météo parfaites et on n’osait plus bouger pendant quinze jours après ! On ne savait même pas comment bien faire nos paliers de décompression. J’ai donc dû apprendre à gérer tout ça, car dans les eaux d’Afrique du Sud, la houle est permanente avec un vent de folie. Petit à petit, j’ai réussi à plonger tous les jours pendant cinq heures, une fois jusqu’à 200 m de profondeur. À ce moment-là, je me suis senti prêt pour partir en quête du coelacanthe.

D’autres souvenirs que cette célèbre rencontre ?

J’ai été marqué également par une observation de requins-pèlerins, lorsque j’étais jeune, proche de chez moi… Et puis, durant une émission au sud des Galapagos, pour Ushuaïa TV. Je devais plonger dans une eau trouble qui n’encourageait pas vraiment à descendre en profondeur. J’ai pourtant osé et je me suis retrouvé dans une eau cristalline, peuplée d’hippocampes colorés. J’étais fasciné et fier d’avoir découvert cela. Dans ce même archipel, j’ai également débusqué des crabes mimétiques inconnus des guides locaux et qui se cachaient dans des algues brunes. Ce sont ces petits moments qui m’ont aidé à me sentir à ma place. Je me cherche encore beaucoup, ce qui étonne parfois mon entourage.

C’est d’ailleurs votre rencontre avec un petit poisson qui vous a donné confiance pour vous lancer dans cette carrière d’explorateur…

Oui, j’avais à peine 25 ans, je plongeais au pied du laboratoire Arago à Banyuls-sur-Mer. Un jour, j’ai montré à un chercheur une photo de ce que je pensais être un gobie d’Andromède – un poisson dont la présence était incertaine en Méditerranée à l’époque. Il m’a envoyé balader en me disant que c’était sans doute une espèce banale en robe nuptiale… J’ai voulu vérifier une deuxième fois, par réflexe naturaliste, et j’ai présenté l’image à un professeur que j’avais eu à la fac. Il l’a postée à plusieurs de ses homologues dans le monde. Quelques semaines plus tard, un télégramme en provenance d’Angleterre a confirmé que ma trouvaille concernait bien cette espèce, décrite vingt ans plus tôt en mer Adriatique, à partir d’un individu retrouvé mort.

Vous avez plongé à 120 m de profondeur dans les eaux froides de l’Antarctique… Qu’est-ce que l’on ressent quand on est parmi les premiers à visiter ces écosystèmes ?

On s’y croit ! J’avais le même sentiment qu’à 8 ans, sur la plage de mon enfance, lorsque j’osais braver l’interdiction parentale pour aller nager là où je n’avais pas pied. Ces émotions sont fréquentes lorsqu’on est gamin, mais elles sont difficiles à préserver en devenant adulte. C’est un sentiment naïf, d’ego un peu mal placé, de se dire qu’on est le premier. Je suis partagé entre la sensation d’être légitime et celle de me sentir privilégié.

Ces expéditions exigent une grosse logistique. Quelle est l’importance de vos collègues dans ces moments-là ?

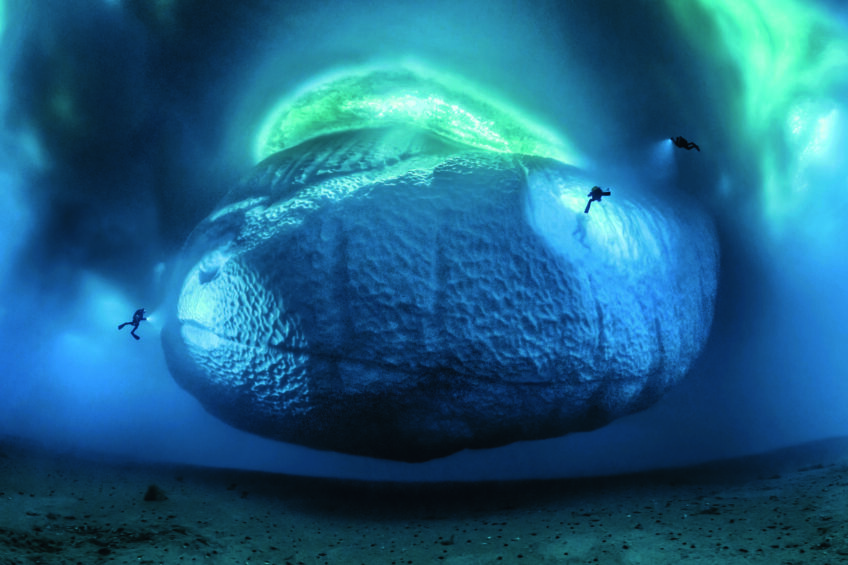

Elle est essentielle. Ces dernières années, mes obsessions sont aussi devenues les leurs, et mes envies, nos projets communs. Et puis, dans une expédition, il faut des compétences très variées. Lors de mes prises de vue de requins dans l’obscurité, on a développé un éclairage de sept flashs sur une rampe. Sans mon collègue pour la tenir au-dessus de moi, cette image avec une lumière aussi douce n’aurait jamais vu le jour. Mes missions n’ont été possibles que grâce à ce collectif d’amis plongeurs, même si c’est moi qui déclenche à la fin.

Lors de l’expédition Planète Méditerranée, vous êtes restés durant presque un mois dans un module pressurisé de 5 m2. Qu’est-ce qui vous a marqué ?

De nombreuses rencontres inédites. Bénéficier de longues périodes au fond m’a permis de faire des paysages panoramiques, c’était passionnant. Généralement, le contact avec les écosystèmes profonds se joue seulement sur quelques minutes au fond, souvent dans l’obscurité, avant de devoir remonter pendant plusieurs heures. Le temps est un luxe en plongée. Comment bien connaître un univers si on ne le fréquente que vingt minutes par jour ? Lors de cette expé, on a passé autant de temps en dessous de 100 m en vingt-huit jours que durant mes dix dernières années de plongée !

Reste-t-il beaucoup de choses à découvrir dans la Méditerranée ?

Bien sûr ! Avec ma société Andromède Océanologie, nous étudions en Corse, depuis trois ans, la nidification de millions de petits poissons appelés picarels. Imaginez des loges en forme de nid d’abeille, sur plus de 600 ha, à même le sable. Les femelles pondent et les mâles surveillent les oeufs jusqu’à l’éclosion. Ils se font alors attaquer de toutes parts… même par leurs propres congénères qui fondent en groupes sur les oeufs. Plusieurs espèces de raies en profitent pour se jeter sur les innombrables proies. Cette manne attire aussi l’ange de mer, un requin en danger critique d’extinction. Ce prédateur semble n’être désormais présent en France qu’au large de la Corse. On a des vidéos de picarels qui viennent harceler le squale lorsqu’il s’approche. C’était dingue ! Ce projet nous a d’ailleurs permis de mieux cerner l’écologie de ce requin à partir de son ADN présent dans l’eau. Nous projetons de fournir des images pour Blue Planet III, un documentaire qui sortira fin 2026. Ce qui ne nous empêchera pas de travailler de notre côté à un long film sur l’ange de mer, les nids de picarels et les techniques qu’on a développées pour ces missions.

Repousser les limites techniques, c’est une manière de servir cette dimension artistique pour vous ?

Pas seulement. Pendant mon service national en Polynésie, je côtoyais des plongeurs du monde entier qui venaient visiter cet endroit paradisiaque. J’ai pu rencontrer feu Bob Cranston – réalisateur californien – qui avait un recycleur d’air issu de l’armée américaine. Il plongeait à 30 m de fond pendant quatre heures, quasiment sans palier de décompression. Je voulais absolument ce matériel. À l’époque, cela coûtait une fortune et la version civile n’existait pas encore. Lorsqu’elle a été développée, j’ai remué ciel et terre pour utiliser cette machine. J’ai pu la louer grâce à Nicolas Hulot, pour Ushuaïa TV. Quelle épreuve de se familiariser avec l’outil… j’aurais pu me tuer trois fois à l’époque ! J’ai fait des plongées délirantes avec, tout seul… Quel bonheur quand j’ai pu l’acquérir en négociant ! Je me vois encore repartir avec dans le métro parisien, j’avais 25 ans.

Qu’est-ce que l’aventure pour vous ?

Je dis parfois que c’est un synonyme romanesque pour dire galère… Il y a un peu de ça. C’est un moment où on a la nostalgie des pantoufles, qui feront déprimer quand on les aura aux pieds. J’ai besoin que l’aventure soit fructueuse, créatrice de contenu, qu’elle me fasse grandir en connaissances. À mon sens, c’est en se frottant au terrain qu’on se découvre. C’est peut-être un discours de privilégié, mais je pense qu’on apprend beaucoup en se sentant vulnérable. Je ne pense pas que je ferais de plus belles photos que les autres aux Maldives. Mais dès que je suis dans des conditions difficiles, poussé dans mes retranchements, je suis plus attentif et donc créatif.

Avez-vous parfois peur lors de plongées risquées, que vous qualifiez « d’engagées » ?

Oui, on peut se noyer, faire un accident de décompression, se perdre en mer, mourir de froid… J’ai eu des frayeurs sans importance et d’autres plus graves, mais jamais à cause des animaux. Ça, c’est un fantasme. Lorsque j’étais en Polynésie pour découvrir le mystère de la reproduction des mérous, j’ai fait une plongée avec 700 requins dans la nuit. Ils venaient prédater les mérous durant leur reproduction. C’était impressionnant de se retrouver au milieu de cette agitation frénétique, j’ai été bousculé, mais jamais attaqué.

Qu’est-ce qui vous pousse à dépasser ces dangers ?

Il faut que la curiosité de partir soit plus grande que la peur d’y rester. Tant que l’envie est supérieure au risque, c’est bon. Avec le temps et les années, je mesure mieux où est la marge d’erreur. Je n’ai pas eu peur plus jeune, alors que j’ai commis des maladresses très dangereuses. Avec l’expérience, je ne gagne pas en sérénité, mais plutôt en lucidité sur le danger. Je suis plus stressé aujourd’hui avant une plongée profonde qu’il y a vingt ans… je suis beaucoup plus enclin à abandonner. Le syndrome du grand bleu pour fuir le monde, ce n’est pas tellement mon truc, j’adore descendre pour vite remonter raconter une histoire.

Pensez-vous que vos images peuvent aider à éveiller sur les questions liées à la biodiversité ?

J’aimerais bien, mais malheureusement je pense qu’aujourd’hui quand on montre la beauté du monde, on attire plus la convoitise que le respect. Je ne crois plus du tout au discours qui dit que l’on protège ce que l’on aime. De nos jours, si un lieu incroyable apparaît sur Instagram, il y aura toujours un tour-opérateur pour emmener des gens, et pour pas cher en plus. On a réussi à faire de la nature un objet de consommation. Si l’image a encore un impact, c’est celle qui va faire toucher du doigt les mystères qui sont cachés au fond de la mer et non pas les beautés qui s’y trouvent. Je pense que la façon dont je réalise mes prises de vue, avec un peu de recul, dans de grands décors, avec des animaux étranges, peut interpeller. Cela peut créer un sentiment plus durable d’étonnement et de respect face à la nature. Si un peuple est en admiration face à Dieu, c’est parce que ça le dépasse, ça le fascine, c’est plus grand que lui, ça lui fait peur. La nature, c’est ça. Il faudrait qu’on arrive à recréer cette dimension sacrée de cette nature plus forte que nous. Je crois que les photos que j’ai faites et qui ont été reconnues ne sont pas belles en soi. Elles sont mystérieuses.

Durant toutes ces années sous l’eau, avez-vous vu les écosystèmes marins changer ?

Oui, et plutôt en mal. Le positif se trouve dans les zones de protection intégrale qu’il y a parfois au sein d’aires marines protégées. Pour être honnête, il faudrait appeler ces dernières aires marines observées ou surveillées, car elles sont exploitées par les chalutiers et visitées par des plongeurs… Mais dans les sanctuaires, trop rares et grands comme des têtes d’épingle, on trouve des joyaux de biodiversité qui enrichissent les eaux alentour. À Cerbère-Banyuls par exemple, dans les Pyrénées-Orientales, ce qu’on voyait uniquement dans la réserve intégrale quand j’étais jeune, on peut l’observer aujourd’hui dans l’ensemble de la réserve marine.

La restauration écologique est-elle une solution efficace pour lutter contre l’érosion de la biodiversité ?

Oui, c’est une bonne piste, on a les preuves que cela fonctionne. Mais concrètement, il n’y en a quasiment pas. C’est symbolique. Il faudrait des zones de nonintervention et des zones où on restaure activement. Placer 30 % d’un littoral en réserve intégrale de manière morcelée permettrait de créer des corridors et rendrait exploitables les 70 % restants de manière durable. Aujourd’hui, on est plus proche de 0,01 %... c’est-à-dire seulement quelques hectares.

Les politiques ne semblent pas être à la hauteur des enjeux autour de l’eau, comment voyez-vous se dessiner l’avenir ?

Il n’y a en effet aucune politique à la hauteur, on est dans une grande régression sur ces questions. Tout recule, mais le populisme augmente, et ce n’est pas un mouvement écologiste. J’espère avoir une belle surprise un jour. Les plus beaux combats sont ceux que l’on croit perdus d’avance. Rien que pour le panache et au nom de la dignité d’Homo sapiens, il faut se battre. Si je parle au nom de ma société Andromède Océanologie, nous faisons notre part. Nous menons des actions de restauration écologique depuis bien avant que ce soit la mode. Par exemple, nous avons développé une application de cartographie nommée Donia, qui répertorie les zones à herbiers de posidonie. Les ancres des navires raclent ces plantes marines qui rendent pourtant de nombreux services écosystémiques. Donia permet d’offrir une alternative au moment du mouillage. Je pense qu’on a été la petite goutte qui a entraîné la création d’un arrêté préfectoral historique, interdisant le mouillage des yachts de 24 m sur ces zones à herbiers. Bientôt, ça sera certainement aussi interdit pour ceux de 12 m. Si on m’interroge sur mon activité de photographe ou de raconteur d’histoires, je mesure bien que ce n’est pas ça qui va régler la situation. Je pense que ce sera l’activisme ou rien.

Cet article est extrait de la Revue Salamandre

Catégorie

Ces produits pourraient vous intéresser

Poursuivez votre découverte

La Salamandre, c’est des revues pour toute la famille

Plongez au coeur d'une nature insolite près de chez vous

Donnez envie aux enfants d'explorer et de protéger la nature

Faites découvrir aux petits la nature de manière ludique

merci de ne pas les utiliser sans l'accord de l'auteur